La vida después de la violencia intrafamiliar: un sistema que todavía estamos aprendiendo a construir

Por Ana Álvarez, Directora de las Casas Hogar María Luisa

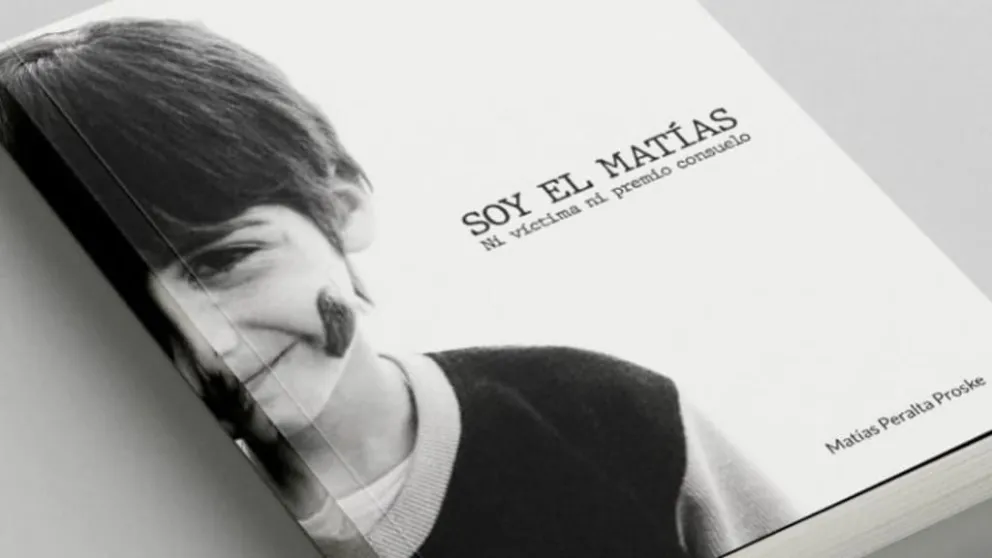

La violencia intrafamiliar deja marcas profundas y persistentes, tanto en quienes la sufren como en quienes trabajan acompañando esos procesos. La reciente nota publicada el 13 de noviembre en La Nación donde una joven cuenta su experiencia tras pasar quince años en instituciones de cuidado, vuelve a poner en escena un tema que la sociedad suele mirar de reojo: cómo viven los chicos y chicas que deben ser separados de sus familias para ser protegidos.

Algunos siguen llamando hogar a estos espacios, otros prefieren hogares convivenciales. Nosotros, en cambio, elegimos hablar de casas hogar, porque la palabra casa nos recuerda que, para muchos chicos, ese será su lugar seguro durante un tiempo que casi nunca eligieron.

En el Hogar María Luisa funcionan tres casas hogar organizadas por edades. Una recibe a niños y niñas de 4 a 12 años; otra, a adolescentes de 13 a 16; y una tercera, la casa pre egreso, acompaña a quienes están dando los primeros pasos hacia la autonomía a partir de los 17 años. Esta estructura, que existe desde 1877 —y desde 1915 con casa propia—, viene transformándose junto con la legislación y las miradas sociales.

Del Patronato al Sistema de Protección

Durante décadas, la Ley del Patronato (que comenzó a funcionar en 1919) ubicó a la justicia como la única voz autorizada para decidir el destino de los chicos. Ellos eran, literalmente, objetos de cuidado. Pero en 2005, la Ley 26.061 marcó un giro histórico: reconoció el interés superior del niño, su derecho a participar en las decisiones que lo afectan y creó el actual Sistema de Protección, basado en la corresponsabilidad.

Este cambio normativo no es menor. Complejiza la mirada, interpela al Estado, a las organizaciones, a las comunidades y exige nuevas formas de pensar el acompañamiento. Sin embargo, los viejos paradigmas conviven todavía con los nuevos. El adultocentrismo, por ejemplo, sigue arraigado en prácticas institucionales y también en expectativas sociales que muchas veces olvidan que el centro debe ser siempre el niño o adolescente.

Vivir la urgencia, acompañar el dolor

El Hogar María Luisa atravesó el modelo del Patronato y hoy trabaja dentro del Sistema de Protección. El territorio nos confronta con la urgencia todos los días: ingresan niños y adolescentes con historias profundas de violencia, familias quebradas, comunidades sin red. Las denuncias aumentan, y eso es, paradójicamente, el síntoma de una mayor conciencia social.

Los chicos llegan con claros indicadores de haber vivido situaciones extremas: dificultades cognitivas y emocionales, retrasos en el desarrollo, problemas de comprensión, terrores nocturnos. Muchos, durante largos períodos, se hacen pis en la cama. Llegan cargando imágenes del horror y una pregunta silenciosa: “¿Y ahora qué?”

Desde el hogar, acompañamos estos procesos con equipos profesionales. Trabajamos en la escucha, en el armado del relato, en el momento complejo en que un adolescente puede decir lo que vivió, pero no siempre está listo para denunciar. También vemos intentos de re vinculación familiar que fracasan, porque no toda familia está en condiciones de garantizar cuidado, y porque muchos chicos tienen naturalizada la violencia y no reconocen sus señales de alerta.

Lo que la nota muestra, y lo que falta ver

La joven entrevistada ingresó al sistema bajo la Ley del Patronato, y su relato refleja, en parte, esa lógica. Habla de intentos de re vinculación que lastiman, de regresar a lugares donde el dolor aún persiste. Ese es un recordatorio de la enorme responsabilidad que tiene el Estado en cada decisión: evaluar, acompañar, sostener y, sobre todo, comprender que quienes vivieron violencia no siempre reconocen sus riesgos.

Hoy, el promedio de permanencia en nuestras casas hogar es de tres a cuatro años. La recuperación, sin embargo, suele darse antes. Y ese debería ser nuestro próximo desafío: reducir los tiempos, acelerar los procesos hacia el egreso sin perder calidad de acompañamiento.

Pero aquí vuelvo a una palabra clave del Sistema de Protección: corresponsabilidad. Porque la demora en el egreso también tiene que ver con los procesos adoptivos. Hay pocas familias inscriptas y preparadas para adoptar, y aún menos dispuestas a recibir chicos con discapacidad o grupos de hermanos. Muchas familias miran directamente las convocatorias públicas sin pasar por la preparación previa. Y, en ese vacío, los chicos esperan.

El desafío que nos queda por delante

La nota de La Nación publicada interpela, duele y empuja a pensar. Nos recuerda que el pasado del Patronato ya quedó atrás, pero también que el Sistema de Protección aún está en construcción. Cada institución, cada profesional, cada familia y cada decisión estatal forma parte del engranaje.

Hoy más que nunca necesitamos que esa corresponsabilidad sea real, activa y compartida. Que podamos preguntarnos cada día qué podemos hacer, desde nuestros lugares, para que la vida después de la violencia intrafamiliar no sea solo supervivencia, sino verdadera posibilidad de futuro.

Porque la Ley del Patronato terminó.

Y ahora somos sistema.